Par Sébastien Gobert

12/2013

Source : http://www.monde-diplomatique.fr

English : Ukraine, a country torn between East and West Key

Fin novembre, à quelques jours de la signature d’un accord d’association avec l’Union européenne, Kiev a soudainement rompu les négociations, accédant ainsi à la demande pressante de Moscou. Coincée entre deux puissances qui voient en elle tantôt un grand marché, tantôt un pion géopolitique, l’Ukraine, sous la

conduite de son gouvernement autoritaire, zigzague sur une voie étroite.

« Nous voulons notre intégration européenne ! L’Ukraine, c’est l’Europe ! » : au soir du 21 novembre, les esprits s’échauffent sur Maidan Nezalezhnosti, la place de l’Indépendance de la capitale ukrainienne, Kiev. Plus d’un millier de manifestants ont résolu d’y passer la nuit, dans un élan apparemment spontané que certains s’empressent de qualifier de « second Maidan ». Il y a neuf ans, le 22 novembre 2004, c’est ici que s’étaient montées les premières tentes du mouvement de protestation civique qui allait devenir la « révolution orange ».

Comme alors, le président Viktor Ianoukovitch est la bête noire des manifestants. Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas d’élections truquées. « Le gouvernement a décidé d’abandonner tous les préparatifs en vue de la signature de l’accord d’association avec l’Union européenne, qui devait avoir lieu à Vilnius dans quelques jours », explique Andriy, 21 ans, étudiant à l’université Taras-Chevtchenko de Kiev. « Et à la place, il a demandé à ses ministres d’intensifier la collaboration avec les pays de la Communauté des Etats indépendants, héritiers de l’URSS ! », s’emporte-t-il.

Après avoir franchi cette première étape en mars 2012, l’Ukraine s’apprêtait à signer un document définitif lors du sommet de Vilnius des 28 et 29 novembre. Elle était même le poids lourd du partenariat. Avec près de quarante-six millions d’habitants, l’ancienne république soviétique représente aux yeux des investisseurs et des analystes de Bruxelles un eldorado économique, agricole et énergétique aux portes de l’Union européenne. De nombreuses études prophétisaient que l’établissement d’une zone de libre-échange ouvrirait des perspectives de croissance inédites, à travers une modernisation des structures de production et un assainissement des milieux d’affaires. Pour Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères, « l’Ukraine a beaucoup perdu » en renonçant à signer l’accord.

Les restructurations exigées dans l’industrie comme dans les services et la concurrence accrue des produits européens auraient néanmoins exigé d’importants efforts d’adaptation — comprendre : des sacrifices — de la part des Ukrainiens, sans que l’Union offre de contrepartie financière significative. La justification officielle de l’abandon des négociations tient d’ailleurs à la « sécurisation » de l’économie du pays.

Et fortement incité M. Ianoukovitch à rejoindre l’union douanière que la Fédération de Russie forme avec la Biélorussie et le Kazakhstan, embryon d’une vaste union eurasienne à naître d’ici 2015. Des projets incompatibles avec l’établissement d’une zone de libre-échange entre l’Ukraine et l’Union européenne, qui aurait accompagné la mise en œuvre de l’accord d’association.

Cependant, s’il compromet durablement les perspectives européennes de son pays, M. Ianoukovitch ne s’est pas pour autant engagé à rejoindre l’union douanière chère à Moscou. « Le président et les oligarques de son “clan de Donetsk” [ville de l’est du pays] sont nationalistes sur le plan économique. Ils ne veulent céder leur souveraineté ni à l’Union européenne ni à la Russie », explique Taras Kuzio, chercheur à la School of Advanced International Studies de Washington. « Ils souhaitent vivre dans un pays “prémondialisé” » — libre des ingérences de Moscou ou de Bruxelles. « La famille » — les proches du très autoritaire M. Ianoukovitch — affermit depuis quelques mois sa mainmise sur l’Ukraine.

Source

Source

Que ce soit en termes économiques, politiques ou judiciaires, elle tâche d’éviter qu’une puissance se trouve en mesure de mettre en cause ses acquis. Les atermoiements autour de Mme Ioulia Timochenko, ancienne première ministre emprisonnée depuis 2011 pour abus de pouvoir et dont l’Union européenne réclame en vain la libération, illustrent une forme de « double pensée » orwellienne, selon Kuzio : un pas de deux permanent qui permet à l’exécutif ukrainien de louvoyer entre Bruxelles et Moscou, mais aussi de ne pas s’attaquer aux problèmes de fond qui gangrènent la société. A Kiev, la frontière se brouille entre autonomie nationale et isolationnisme.

12/2013

Source : http://www.monde-diplomatique.fr

English : Ukraine, a country torn between East and West Key

L’Ukraine se dérobe à l’orbite européenne

Fin novembre, à quelques jours de la signature d’un accord d’association avec l’Union européenne, Kiev a soudainement rompu les négociations, accédant ainsi à la demande pressante de Moscou. Coincée entre deux puissances qui voient en elle tantôt un grand marché, tantôt un pion géopolitique, l’Ukraine, sous la

conduite de son gouvernement autoritaire, zigzague sur une voie étroite.

« Nous voulons notre intégration européenne ! L’Ukraine, c’est l’Europe ! » : au soir du 21 novembre, les esprits s’échauffent sur Maidan Nezalezhnosti, la place de l’Indépendance de la capitale ukrainienne, Kiev. Plus d’un millier de manifestants ont résolu d’y passer la nuit, dans un élan apparemment spontané que certains s’empressent de qualifier de « second Maidan ». Il y a neuf ans, le 22 novembre 2004, c’est ici que s’étaient montées les premières tentes du mouvement de protestation civique qui allait devenir la « révolution orange ».

Comme alors, le président Viktor Ianoukovitch est la bête noire des manifestants. Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas d’élections truquées. « Le gouvernement a décidé d’abandonner tous les préparatifs en vue de la signature de l’accord d’association avec l’Union européenne, qui devait avoir lieu à Vilnius dans quelques jours », explique Andriy, 21 ans, étudiant à l’université Taras-Chevtchenko de Kiev. « Et à la place, il a demandé à ses ministres d’intensifier la collaboration avec les pays de la Communauté des Etats indépendants, héritiers de l’URSS ! », s’emporte-t-il.

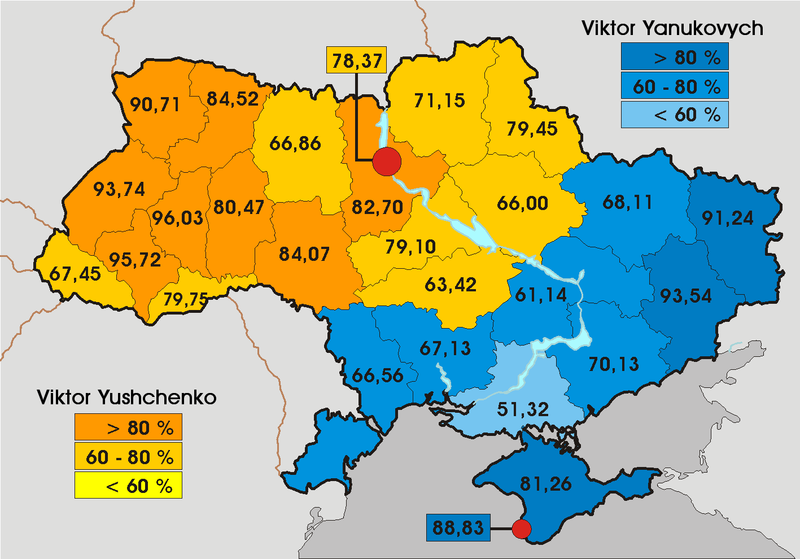

Results of the re-run second round of the Ukrainian presidential election, 2004

C’est dans le cadre du partenariat oriental que

l’Ukraine avait négocié avec l’Union européenne cet accord

d’association. Lancée en 2009, l’initiative vise à encourager le

rapprochement de six républiques postsoviétiques avec l’Union

européenne, notamment à travers la conclusion d’accords d’association

ambitieux, aux répercussions tant politiques qu’institutionnelles et

économiques. Parmi ces six pays, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la

Biélorussie ne sont guère avancés dans les négociations. En revanche, la

Géorgie et la Moldavie, après avoir fait de l’intégration européenne

une priorité de longue date, sont en position de parapher leurs accords

respectifs.

Menaces du Kremlin

Après avoir franchi cette première étape en mars 2012, l’Ukraine s’apprêtait à signer un document définitif lors du sommet de Vilnius des 28 et 29 novembre. Elle était même le poids lourd du partenariat. Avec près de quarante-six millions d’habitants, l’ancienne république soviétique représente aux yeux des investisseurs et des analystes de Bruxelles un eldorado économique, agricole et énergétique aux portes de l’Union européenne. De nombreuses études prophétisaient que l’établissement d’une zone de libre-échange ouvrirait des perspectives de croissance inédites, à travers une modernisation des structures de production et un assainissement des milieux d’affaires. Pour Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères, « l’Ukraine a beaucoup perdu » en renonçant à signer l’accord.

Les restructurations exigées dans l’industrie comme dans les services et la concurrence accrue des produits européens auraient néanmoins exigé d’importants efforts d’adaptation — comprendre : des sacrifices — de la part des Ukrainiens, sans que l’Union offre de contrepartie financière significative. La justification officielle de l’abandon des négociations tient d’ailleurs à la « sécurisation » de l’économie du pays.

« Ces accords d’association reflètent en quelque sorte

un esprit colonial, dans le sens où on traite ces pays, très différents

les uns des autres, avec la même approche », admet, sous couvert

d’anonymat, un diplomate occidental en poste à Kiev. « L’incorporation

de l’acquis communautaire et l’ouverture des marchés qu’on leur demande

seraient bien plus avantageuses pour les investisseurs européens que

pour les entrepreneurs ukrainiens. » L’Union a donc, elle aussi,

beaucoup perdu…

Sur le plan diplomatique, Bruxelles subit une débâcle.

Sans l’Ukraine, pièce maîtresse de la géopolitique régionale, le

partenariat oriental et les perspectives d’européanisation et de

stabilisation du voisinage est-européen de l’Union semblent bien mal en

point. « L’oscar politique doit revenir à M. Vladimir Poutine », nous

glisse l’ancien président Viktor Iouchtchenko. Considérant Kiev comme le

berceau historique et spirituel de la Russie, le président russe a en

effet publiquement désapprouvé tout rapprochement avec Bruxelles.

Et fortement incité M. Ianoukovitch à rejoindre l’union douanière que la Fédération de Russie forme avec la Biélorussie et le Kazakhstan, embryon d’une vaste union eurasienne à naître d’ici 2015. Des projets incompatibles avec l’établissement d’une zone de libre-échange entre l’Ukraine et l’Union européenne, qui aurait accompagné la mise en œuvre de l’accord d’association.

Le Kremlin a promis à son voisin des avantages

substantiels en cas d’alignement sur Moscou. Il a aussi multiplié les

avertissements sur de possibles tensions gazières, financières ou

ethnoculturelles. Fin juillet, les autorités russes ont interdit la

vente sur leur territoire de chocolat ukrainien, avant de décréter,

mi-août, un boycott commercial généralisé. A cette occasion, un

conseiller du président Poutine, M. Sergueï Glaziev, a annoncé que des

contrôles stricts seraient imposés de manière permanente si l’Ukraine

prenait la « décision suicidaire » de signer l’accord d’association.

« Tout le monde sait que le Kremlin considère l’Ukraine comme la clé de

son projet d’intégration eurasienne », lâche M. Volodymyr Oliynyk,

député du Parti des régions, majoritaire à la Verkhovna Rada, le

Parlement national. « Mais agir ainsi, ce n’est pas une attitude

civilisée à l’égard d’un partenaire. »

Eviter toute ingérence

Cependant, s’il compromet durablement les perspectives européennes de son pays, M. Ianoukovitch ne s’est pas pour autant engagé à rejoindre l’union douanière chère à Moscou. « Le président et les oligarques de son “clan de Donetsk” [ville de l’est du pays] sont nationalistes sur le plan économique. Ils ne veulent céder leur souveraineté ni à l’Union européenne ni à la Russie », explique Taras Kuzio, chercheur à la School of Advanced International Studies de Washington. « Ils souhaitent vivre dans un pays “prémondialisé” » — libre des ingérences de Moscou ou de Bruxelles. « La famille » — les proches du très autoritaire M. Ianoukovitch — affermit depuis quelques mois sa mainmise sur l’Ukraine.

Que ce soit en termes économiques, politiques ou judiciaires, elle tâche d’éviter qu’une puissance se trouve en mesure de mettre en cause ses acquis. Les atermoiements autour de Mme Ioulia Timochenko, ancienne première ministre emprisonnée depuis 2011 pour abus de pouvoir et dont l’Union européenne réclame en vain la libération, illustrent une forme de « double pensée » orwellienne, selon Kuzio : un pas de deux permanent qui permet à l’exécutif ukrainien de louvoyer entre Bruxelles et Moscou, mais aussi de ne pas s’attaquer aux problèmes de fond qui gangrènent la société. A Kiev, la frontière se brouille entre autonomie nationale et isolationnisme.

Sébastien Gobert

Journaliste, Kiev.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire