Gao, Kidal,

Tombouctou : les trois capitales régionales du nord du Mali sont tombées

en moins de trois jours (du 30 mars au 1er avril 2012), deux mois après

le déclenchement de la rébellion, provoquant la débâcle de l’armée.

L’administration, les services publics et financiers ont été anéantis

dans l’ensemble du nord du pays par les rebelles touaregs et leurs

alliés islamistes, les cycles de production et les réseaux d’échange

désorganisés, ce qui laisse craindre une véritable désintégration

sociale dans cette région déjà très vulnérable aux aléas climatiques (à

l’automne 2011, les observateurs faisaient état d’un risque de crise

alimentaire grave dans la zone sahélienne). Au début du mois de mai, le

Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et la

Croix Rouge estimaient à 320 000 le nombre des réfugiés et des personnes

déplacées.

Le coup d’Etat du 22 mars à Bamako, la capitale du Mali, a affaibli

une armée déjà fragilisée par les défaites de Ménaka et Tessalit deux

mois plus tôt. Les auteurs du putsch, qui jugeaient « calamiteuse » la

gestion de la guerre au nord, ont largement contribué à briser la chaîne

de commandement militaire, ce qui a permis aux groupes rebelles de

prendre assez facilement le contrôle des deux tiers du pays. Ils avaient

d’ailleurs réussi à couper les routes d’approvisionnement et isoler

toutes les casernes du nord du pays qui sont tombées les unes après les

autres : Ménaka, dans la nuit du 17 janvier, puis Anderamboukane, et

Aguelhoc au nord de Kidal, où les rebelles se sont livrés à des actes de

barbarie sur des dizaines de soldats désarmés.

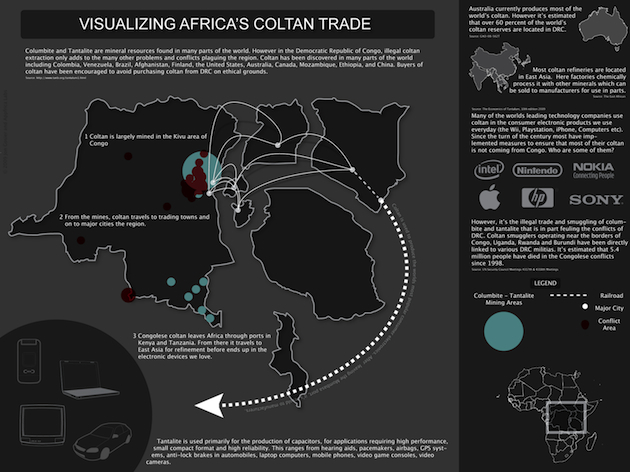

- La guerre au Mali : territoires occupés, réfugiés et personnes déplacée. Situation au 25 avril 2012.

- Esquisse cartographique : Philippe Rekacewicz, 2012

Le 1er et le 2 février, des femmes de soldats avaient manifesté pour

dénoncer les conditions du service dans le Nord et exiger que le

gouvernement s’occupe plus sérieusement du sort des militaires et de

leurs familles. D’abord interdites, les manifestations finalement

autorisées s’étaient transformées en émeutes et en attaques contre les

maisons et commerces des Touaregs et des Arabes.

Dans le même temps, les rebelles s’attaquaient à Niafunké après avoir

pris la petite ville de Léré, déjà évacuée par les soldats et la

population. Les biens des populations arabo-touarègues ont aussi été

détruits dans le sud du pays, à Bamako et à Kati (une petite ville à

quelques kilomètres au nord de la capitale), ainsi qu’à Ségou et

Sikasso, provoquant des départs massifs vers le Burkina Faso et la

Mauritanie. Ces événements ont profondément endommagé la cohésion

sociale entre ces communautés.

Alors que Bamako retrouvait son calme, la guerre continuait dans le

désert, et l’armée régulière malienne subissait revers sur revers. A la

mi-mars, les rebelles ont fait tomber la garnison de Tessalit, à la

frontière avec l’Algérie. La prise de cette ville coïncidait avec

l’apparition publique d’Iyad Ag Ghali, le chef du mouvement islamiste

touareg Ansar Dine. Dans des vidéos, il ne cachait pas son objectif :

imposer la loi islamique sur le Nord Mali. Jusqu’alors, la rébellion

semblait monopolisée par le Mouvement national de libération de

l’Azawad (MNLA), qui se battait pour l’indépendance du nord du pays.

Le coup d’Etat à Bamako devait précipiter la chute des derniers

bastions comme Kidal, point de mire du MNLA, d’Ansar Dine et ses alliés

d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), mais aussi les villes-symboles

de Gao et Tombouctou. Dans la dernière semaine de mars, les rebelles

contrôlaient tous les accès entre Niafunké, au bord du fleuve Niger

jusqu’à Tessalit, au Nord, près de la frontière avec l’Algérie, et

pouvaient planter leur drapeau sur l’ensemble de la région qu’ils

revendiquent. Le 6 avril, ils déclaraient la naissance de la République

indépendante de l’Azawad.

Gao sous contrôle rebelle, un mois après

Kidal est tombée le 30 mars. Le lendemain, c’est au tour de Gao et

ses deux garnisons, dont celle qui porte le nom de Firhoun Ag Alensar,

le chef de la tribu Oulliminden qui a résisté à la colonisation

française en combattant dans le sud-est jusqu’à sa capture dans la

petite forêt d’Anderamboukane en 1916. Elle abrite d’importantes unités

de combat blindées.

- A Gao, Mali.

Les combats ont duré une journée. Une guerre en direct, rapportée

minute par minute par SMS, par téléphone et sur les réseaux sociaux, par

les habitants cloîtrés chez eux. A la fin de la journée, la situation

était très confuse, certains croyaient que l’armée avait repoussé les

assaillants, d’autres avaient clairement compris que la ville de Gao

était désormais contrôlée par les rebelles du MNLA, d’Ansar Dine et

d’AQMI.

Les six banques, l’hôpital régional, les pharmacies, les

organisations humanitaires et bâtiments administratifs ont été saccagés.

Le pillage des commerces continuera des jours durant. Les deux marchés

du centre-ville, qui avaient brûlé en 2008 et 2010, sont à nouveau

anéantis. Avec la destruction des banques, la plupart des salariés n’ont

pu être payés. Une ville de plus de 85 000 habitants ne dispose plus

d’aucun service de base.

Même si Gao ne résonne pas dans l’imaginaire occidental comme Djenné

ou Tombouctou, la ville – créée autour du VIIe siècle – est l’une des

plus vieilles de la région, pendant longtemps siège du pouvoir de

l’ancien Empire songhay. Juchée sur la boucle du Niger juste au niveau

du méridien de Greenwich, elle est sise au croisement des routes reliant

Bamako à Niamey, Ouagadougou à Tamanrasset. De 2006 à 2007, la

construction du pont de Wabaria et le bitumage de la route vers Niamey

en ont fait une pièce maîtresse de la transsaharienne.

La rébellion touarègue, mais laquelle ?

Dès la première semaine, les contours de cette rébellion polymorphe

commençaient à se dessiner. Alors que la fraction séparatiste incarnée

par le MNLA fanfaronnait avec ses communiqués de guerre et sa

déclaration d’indépendance, les islamistes touaregs d’Ansar Dine se

présentaient sur le terrain comme les garants de la sécurité et du

bien-être de la population. Les dirigeants islamistes rencontrèrent

successivement les chefs traditionnels et religieux et distribuèrent des

numéros de téléphone que les gens pouvaient appeler en cas de danger…

Dans les jours qui suivirent, le MNLA avait à gérer les conséquences

politiques et diplomatiques de ses tonitruantes déclarations.

- A Gao.

A la fin du mois d’avril, le MNLA organisait enfin une rencontre avec

les chefs traditionnels et religieux de Gao, pour discuter des

problèmes de gestion de la ville. Les responsables d’Ansar Dine en

étaient absents : son porte-parole à déclaré que son mouvement ne se

sentait pas concerné. Au même moment, il procédait à la libération de

l’otage suisse Beatrice Stöckly, kidnappée à Tombouctou neuf jours plus

tôt, la remettant directement aux médiateurs de la présidence burkinabé.

La veille, ils avaient livré 160 prisonniers (des soldats maliens) au

Haut conseil islamique du Mali (HCI), dirigé par Mahmoud Dicko, un imam

d’obédience wahhabite. Deux opérations fort bien médiatisées…

Ansar Dine a su en outre regagner un peu de confiance au sein de la

population, en répondant aux appels de détresse, et en aidant à

récupérer des biens volés. Le MNLA, qui poursuit d’autres objectifs,

souffre d’un handicap majeur dans l’opinion : le mouvement est assimilé

aux actes de pillage, confiscation de biens, enlèvements et viols. Les

indépendantistes sont considérés comme des bandes de maraudeurs

indisciplinés qui attaquent et dépossèdent.

Cibles de la furie salafiste, les églises ont été démolies, tout

comme les bars et autres lieux de divertissement – à Tombouctou, le

mausolée d’un saint musulman a même été profané le 4 mai, son culte jugé

idolâtre. On estime que deux cents chrétiens vivaient à Gao. Ils

auraient tous fui ou pris refuge dans les villages. Cette violence

anti-chrétienne inédite tranche avec la tradition musulmane locale, au

point que même le président du HCI l’a dénoncée, en réaffirmant la

coexistence des animistes, chrétiens et musulmans dans le pays, parfois

au sein de la même famille.

Chérif Ousmane Madani Haïdara, à la tête d’une confrérie

traditionaliste plus ancienne également dénommée Ansar Dine (en arabe,

« les défenseurs de la foi »), a même revendiqué le caractère laïc de

l’Etat malien et accusé la rébellion wahhabite d’avoir usurpé le nom de

son association. Haïdara avait déjà critiqué l’emprise wahhabite sur le

HCI. Cette hostilité s’explique par l’histoire du pays. L’islam

traditionnel a été façonné par les confréries soufies. Le wahhabisme est

arrivé vers 1930, mais ne s’est réellement implanté qu’à partir de

1950 ; à Bamako, des wahhabites ont rapidement prospéré dans le

commerce ; en mai 1957, de violentes émeutes ont visé maisons et

commerces – une violence sous fond de ressentiment économique.

Les relations entre Ansar Dine et la communauté wahhabite sont

imprévisibles. La région de Gao a été très déstabilisée par le retour,

il y a quarante ans, de ressortissants convertis au wahhabisme dans les

années 1960 et 1970. La plupart avaient quitté la campagne pour faire

des études coraniques au Niger et au Nigeria. Certains avaient pu aller

jusqu’au Soudan et en Arabie saoudite, berceau du wahhabisme. Ils ont

commencé à vouloir convertir à leur vision de la religion des familles

et des notables, puis à recruter de nouveaux disciples en jouant sur les

relations familiales. Leur attitude expansionniste et agressive allait

déclencher une réaction violente au sein d’une population plutôt acquise

aux rites soufis, avec une forte coloration de croyances

traditionnelles. En fait, l’ancienne religion du fleuve dont les

cérémonies annuelles étaient conduites publiquement par le « harikoy »

(maître des eaux du fleuve) et les rites de la brousse dits de

« hawka », coexistaient très pacifiquement avec l’islam traditionnel.

- A Gao.

Finalement, les forces de la communauté wahhabite se déplaceront vers

les villes, où le commerce avec le Proche-Orient a enrichi un grand

nombre de négociants qui investissent dans les médersas (écoles

coraniques) et les médias pour accentuer leur influence politique,

devenue perceptible aux élections de 2002. En août 2009, l’opposition à

la réforme du Code des personnes et de la famille fut menée par l’imam

Mahmoud Dicko avec des marches auxquelles ont participé des dizaines de

milliers de manifestants à Bamako ou à Gao : en tête de cortège, des

femmes habillées en noir de la tête aux chevilles. Cette mobilisation

avait forcé le président malien à vider la loi de toutes les avancées

significatives pour les femmes.

Les années 1970 marquent donc la fin d’une ère, qui a débuté au tout

début du XVIIe siècle. Avec la chute de l’Empire songhay en 1591, aucun

Etat central ne pouvait plus assumer un pouvoir fort sur les populations

de la boucle du Niger. Les communautés se sont alors organisées de

façon autonome, avec des périodes de guerre et de paix entre certaines

tribus nomades et les communautés riveraines. Des conflits à répétition

avec les chefs touaregs à la cruauté de la colonisation française, la

région a une histoire mouvementée.

Cette « mémoire » reste bien vivante, et les rebelles s’en servent

pour justifier leur campagne guerrière. Mais chaque communauté a

potentiellement une mémoire de domination et de résistance ou un récit

« micronational », parfois épique, parfois tragique, qui d’ailleurs peut

varier au sein de la même communauté culturelle et linguistique. Ces

nuances disparaissent lorsque les « seigneurs de guerre » ayant grandi

en Libye ou en Algérie parlent de l’Azawad comme du berceau exclusif

d’un groupe ethnique.

Cohabitation entre MNLA et Ansar Dine :

le prologue de Gao

Durant les deux premiers mois de la rébellion, on a surtout entendu

parler du MNLA. A la fin du mois de janvier, Iyad Ag Ghali, le chef du

mouvement islamiste Ansar Dine a revendiqué les attaques d’Aguelhoc et

de Tessalit comme ses propres victoires. Les ambitions commencaient à

s’aiguiser ; les chemins des rebelles tendaient à bifurquer. Ansar Dine

combat aux côtés des indépendantistes du MNLA, mais prend des positions

inverses avec, par exemple, la volonté d’imposer la charia sur toute

l’étendue du territoire malien. Cette composante islamiste, dont le MNLA

s’était accommodé jusque-là pour défaire l’armée malienne, devient

maintenant plutôt encombrante.

Après quelques semaines de cogestion de la ville de Gao, Ansar Dine

semble tenir la ville d’une main de fer, bien que le MNLA déclare

contrôler les frontières « externes » et semble se préparer à se

débarrasser d’Ansar Dine et ses alliés djihadistes dès que ce sera

possible. Le dilemme du MNLA se situe exactement à ce niveau et

ressemble curieusement à celui du gouvernement malien qui aurait un

moment toléré la présence des salafistes et ignoré l’angoisse de ses

voisins algériens et mauritaniens. Finalement, le Mali a essayé d’agir à

un moment où il n’avait déjà plus les moyens de contrer la coalition

de groupes armés sur son territoire.

Aujourd’hui, les accrochages entre les hommes d’Ansar Dine et du MNLA

sont si fréquents qu’il n’est plus possible de nier la fracture

grandissante entre les deux camps, même s’ils arrivent souvent à limiter

les dégâts à temps. A la cuisante défaite de l’armée malienne succède

donc l’ouverture d’un nouveau front qui mène le nord du pays vers un

avenir incertain. Mais il est clair que la justice qui règne à Gao

depuis avril est bien celle d’Ansar Dine – la charia dans sa version

wahhabite – et non pas le droit laïc et révolutionnaire promis par le

MNLA.

Stratégies de survie

Tant bien que mal, des actions de solidarité sont organisées depuis

Bamako, pour la population bloquée au nord du pays. Les premiers convois

de vivres et de médicaments envoyés par le Collectif des ressortissants

du Nord (Coren) et des associations de villages sont arrivés à la

mi-avril. Cet effort continue avec l’opération « cri de cœur », du nom

d’un collectif de jeunes qui utilisent des numéros surtaxés mis à leur

disposition par les compagnies de téléphones mobile pour récolter des

fonds. Les sommes recueillies ont permis d’acheter des vivres et des

médicaments.

Mais l’aide la plus déterminante provient des familles elles-mêmes.

Où qu’ils se trouvent, les gens s’organisent pour aider leurs parents à

survivre. Un système de troc s’est mis en place, puisqu’il est

impossible d’envoyer de l’argent par la banque. Les échanges se limitent

aux denrées de base et aux médicaments. Le procédé consiste à verser

l’argent à une personne à Bamako ou à Niamey qui demande à une autre à

Gao de donner une quantité de céréales ou de condiments à un

correspondant. Tant que le système marche, les transactions peuvent se

faire sans que l’argent ne « voyage ».

Les pillages ont affaibli les stocks, et les commerçants sont

discrets sur leurs réserves. Ce qui contribue à faire monter

considérablement les prix. Ce système en vase clos s’effondrera tôt ou

tard si la situation persiste et si la région n’a pas la possibilité de

se réapprovisionner. En attendant, en quête de légitimité après la

démolition délibérée de la ville, chaque camp se profile en meilleur

gardien de ses ruines.

A lire

Touaregs, la « marche en vrille » par Hawad, mai 2012.

Touaregs, la « marche en vrille » par Hawad, mai 2012.

Les soulèvements armés touaregs qui ont jailli depuis les années

1960 au Mali, au Niger ou en Algérie ne sont pas surprenants ou

imprévisibles : ils s’inscrivent dans la prolongation de la résistance

des Touaregs aux empires coloniaux.

Comment le Sahel est devenu une poudrière par Philippe Leymarie, avril 2012.

Comment le Sahel est devenu une poudrière par Philippe Leymarie, avril 2012.

Le coup d’Etat militaire qui, le 22 mars, a renversé le régime

« modèle » du président malien Amadou Toumani Touré a ajouté à la

confusion régionale. Secouée par les nouvelles rébellions de mouvements

touaregs, la bande saharo-sahélienne pâtit également de l’impunité des

groupes armés se réclamant d’Al-Qaida au Maghreb islamique.

Au Sahel, un nouveau front à haut risque par Philippe Leymarie, Défense en ligne, Les blogs du Diplo, septembre 2010.

Au Sahel, un nouveau front à haut risque par Philippe Leymarie, Défense en ligne, Les blogs du Diplo, septembre 2010.

L’enlèvement au Niger de sept employés d’Areva et Vinci, quels qu’en

soient les développements à venir, constitue un défi lancé au

gouvernement français ainsi qu’à l’ensemble des pays des confins

sahariens, qui jouent chacun leur jeu dans une partie de billard à

plusieurs bandes.

Le Nord Mali victime d’une prophétie autoréalisatrice par Jean-Christophe Servant, Echos d’Afrique Les blogs du Diplo, décembre 2009.

Le Nord Mali victime d’une prophétie autoréalisatrice par Jean-Christophe Servant, Echos d’Afrique Les blogs du Diplo, décembre 2009.

La situation régnant dans le Nord Mali est de plus en plus complexe

et brouillée, l’imbrication des facteurs géopolitiques, humains,

économiques dans cette zone ne permettent que d’échafauder des

hypothèses.

Recension du livre Les rébellions touarègues d’Anne Saint Girons par Cédric Gouverneur, mai 2009.

Recension du livre Les rébellions touarègues d’Anne Saint Girons par Cédric Gouverneur, mai 2009.

Vers la réintégration des Touaregs au Mali par Robin Edward Poulton, novembre 1996.

Vers la réintégration des Touaregs au Mali par Robin Edward Poulton, novembre 1996.

Nouvel enlisement des espoirs de paix dans le conflit touareg au Mali par Philippe Baqué, avril 1995.

Nouvel enlisement des espoirs de paix dans le conflit touareg au Mali par Philippe Baqué, avril 1995.

Les Touaregs : un exil perpétuel ?

Interview de Mohamed Mahmoud Sidi, président de l’Organisation pour

l’assistance aux enfants malades et en situation difficile (OAEMSD) par

Intagrist El Ansari, 6 mai 2012.

Les Touaregs : un exil perpétuel ?

Interview de Mohamed Mahmoud Sidi, président de l’Organisation pour

l’assistance aux enfants malades et en situation difficile (OAEMSD) par

Intagrist El Ansari, 6 mai 2012.

Dans l’atlas 2012 du Monde diplomatique, Mondes émergents, « Al-Qaida s’enracine au Sahara », de Jean-Pierre Filiu.

Dans l’atlas 2012 du Monde diplomatique, Mondes émergents, « Al-Qaida s’enracine au Sahara », de Jean-Pierre Filiu.

En 2007, le Groupe salafiste pour la prédication et le combat

annonce son allégeance à Oussama Ben Laden et crée AQMI. Cette

organisation, dirigée depuis la Kabylie, a poursuivi le harcèlement

djihadiste des forces algériennes de sécurité. Malgré la forte

médiatisation des enlèvements d’otages occidentaux dans la zone

sahélienne, elle est affaiblie par des rivalités de chefs et se révèle

incapable de compromettre le processus démocratique au Mali comme au

Niger.